Gleichnisse in literarischen Texten erscheinen mir oft wie das „oder so“ in der mündlichen Rede, als Pausenfüller oder Übergang zu weiteren Ausführungen. Je mehr „wie“ und „als ob“ ein Text beherbergt, desto mittelmäßiger ist er gemeinhin. Dabei ist es eine Kunst, an den richtigen Stellen das „wie …“ anzubringen, denn es geht ja nicht um Verdeutlichung des eh schon Gesagten, sondern darum, dem Banalen oder Subjektiven für einen winzigen Moment eine Größe zu geben, die ihm objektiv nicht zukommen kann. Aus diesem Grund sprach Gott mit Hiob nicht unter vier Augen, wie zuvor der Wette wegen mit dem Teufel, sondern mittels des Wetters, um so Gleichnis zu sein für den gerechtfertigten Zorn Hiobs. Am Ende bekam Hiob in allen wesentlichen Punkten sein Recht und durfte wieder einfach nur Mensch sein. Die überpersönliche Bedeutung seines Zorns aber blieb, weil der sich einmal, nämlich im „Prozeß“, erhoben hatte über den Zornigen selbst. In Ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce wird über Stephen Dedalus berichtet: „Es brach aus ihm hervor wie ein Wehklagen der Verzweiflung aus einer Hölle voller Leidender und erstarb in einem Wehklagen wütenden Flehens, ein Schrei um schändliche Kapitulation, ein Schrei, der bloß das Echo einer obszönen Kritzelei war, die er auf der schwitzigen Wand eines Pissoirs gelesen hatte.“ (S.120) Von der persönlichen Hölle zur Hölle aller und wieder zurück in einem Satz, als ein Paukenschlag, der alle Paukenschläge bedeutet. Hier zeigt sich (auch durch die wunderbare Übersetzung Friedhelm Rathjens), wie Gleichnisse in die Textur eingewoben werden können, ohne einfach nur „oder so“ zu bedeuten.

Gleichnis & Zorn

Das Münden und Zurückgefließe

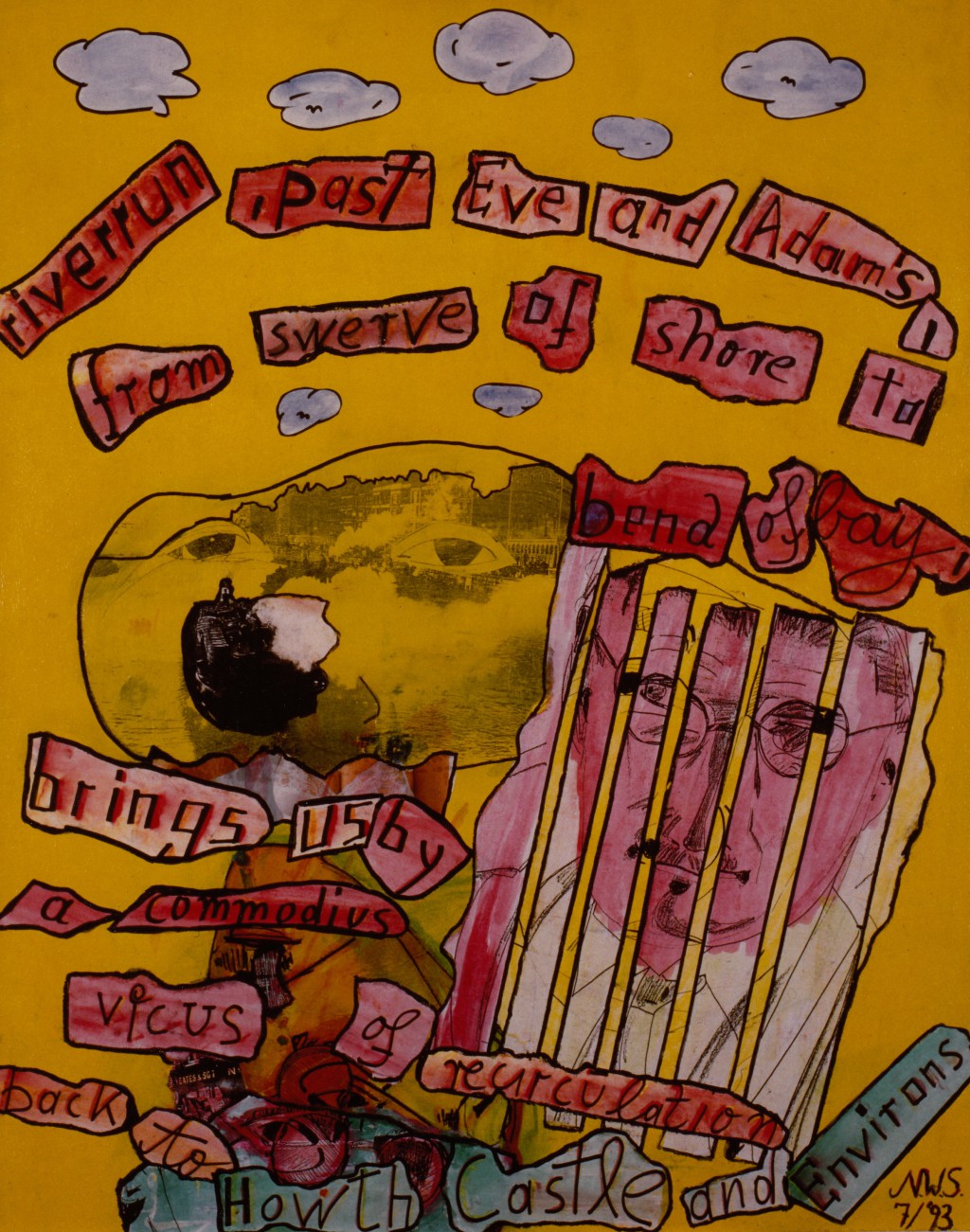

Natürlich habe ich es nicht vollständig gelesen! Aber ich war beeindruckt von diesem Werk, Finnegans Wake von James Joyce. Da ich im Moment Ein Porträt des Künstlers als junger Mann (in der wunderbaren Neuübersetzung von Friedhelm Rathjen) lese, lag es nahe, auch die anderen Bücher von Joyce rauszukramen, wobei mir Notizen und die Fotografien der Bilder meiner Joyce-Ausstellung von Anfang 1994 in die Hände fielen. Dieses Bild zum Beispiel:

Danke, dafür nich‘

Undank ist der Welten Lohn – das müssen all jene Zeitgenossen erfahren, denen eben kein Dank zuteil wird, obwohl sie etwas Gutes getan haben oder wenigstens hatten tun wollen. Am besten ist es, überhaupt keinen Dank zu erwarten, und wenn er doch kommt, ihn mit allen Mitteln abzuwehren, wohl wissend, daß er sich seinen Weg schon suchen wird. So kann man ihn für einen Moment still genießen, bevor er wieder weg ist, denn Dank ist flüchtig. Das einfache, ausdrücklich gesagte Danke ist ja kurioserweise ebenso ein Teil des Belohnungsprinzips wie die Überweisung des Gehalts oder die Auszahlung einer Prämie, obwohl oder eher weil so ein Danke viel schwerer zu bekommen ist. Betrachtet man, nur so als Beispiel, die Berichterstattung über den Bachmann-Wettbewerb, so fällt schon auf, daß niemand der Kommentatoren einfach mal Danke sagt, für die Teilnahme, den Mut, sich diesem Procedere auszusetzen, sich ganz öffentlich zu blamieren, quasi einen Offenbarungseid zu leisten und so weiter. Selbst die Siegerin des Lesewettbewerbs bekommt nur Geld und ein paar Lobeshymnen. Das kann doch nicht richtig sein. Also: Dank dafür, daß ich mir den Wettbewerb hätte ansehen können, wenn ich denn gewollt hätte. Danke.

Milch & Honig

Das Geheimnis allen Erfolgs ist die Wiederholung des Immergleichen. Da sind Menschen, die die Wiederholung mögen, natürlich im Vorteil. Menschen, die Milch vertragen, sind ja auch im Vorteil, wenn es nix anderes als Milch gibt. Gilt auch für Honig. Oder für Bücher. Immerhin bleibt dem Menschen aufgrund dieses Hangs zur Wiederholung die Verbindung zum Tier als solchem, vor allem zur Fliege, die ja nach ein paar Millisekunden vergißt, daß sie eben vor eine Scheibe geknallt ist. Sie versucht dann mit gleichem Enthusiasmus noch einmal, da durchzukommen, immer und immer wieder – denn sie will ja ins Licht, ins Paradies, dorthin, wo Milch und Honig fließen.

Mit Vergnügen

Ich lese ja nie aus Vergnügen, sondern immer nur mit. Zweiradfahren tue ich hingegen gerne ohne, nämlich ohne naß zu werden. Schwer dieser Tage. Zum Glück trudelte heute ein Buch ein, nämlich das neue von Friedhelm Rathjen: Doublin‘ Dublin. Vorträge und anderes zu James Joyce und Samuel Beckett. Ankündigungsweise hatte es geheißen: „Vorträge, Aufsätze und Miszellen zu James Joyce und Samuel Beckett mit Seitenblicken auf Marcel Proust, Herman Melville, Edward Thomas, Arno Schmidt und Jürg Laederach. / Im Zentrum dieses Bandes steht die Dokumentation von Vorträgen zu Joyce und zu Beckett, die der Autor im Verlauf von 25 Jahren an verschiedenen Orten aus verschiedenen Anlässen gehalten hat. Dort, wo dies geboten erschien, wurden die Vorträge um Fußnoten oder beschließende Quellennachweise ergänzt; davon abgesehen ist aber zumeist der mündliche Charakter beibehalten worden. Ergänzt wird der Band durch Beiträge schriftsprachlicher Natur zu Joyce und Beckett, die entweder in den dezidiert diesen beiden Autoren gewidmeten früheren Bänden der Edition ReJoyce gar keine Berücksichtigung gefunden haben oder dort nur in englischsprachiger Fassung vorliegen.“

Kein Wunder also, daß ich neugierig wurde und das Buch bei Friedhelm Rathjen gleich orderte. Daß mit dem Eintreffen des Buches auch gleich das passende Wetter geliefert wurde, konnte ich ja nicht ahnen. Was lese ich denn nun als erstes? Vielleicht den Beitrag über Joyce als Radtourist im wilden Westen Irlands – da soll’s ja auch dauernd regnen.

Schaweinisch schawül!

Ein Kind übt Geige, langsam und schief. Aber das wird sicher besser werden, und dann hört es sich irgendwann gut an. Die Schönheit der Musik ist trotzdem schon darin enthalten. Gegenüber selbst gemachter Musik muß man sich tolerant verhalten, wenn es irgendwie geht. Die häßlich „singenden“ Vogelarten piepen und zirpen dementgegengesetzt immer gleich schrecklich. Apropos schrecklich: vor kurzem noch 14° Grad, jetzt 27° Grad und total schwül, oder wie der Bühnenschauspieler sagt: schawül. Er sagt auch Schawein statt Schwein, aber so, daß es sich richtig anhört. Apropos Schwein: ich lese ja im Moment Ein Porträt des Künstlers als junger Mann, und da ist Stephen Dedalus von dem gewalttätigen Pater Dolan mit Rutenschlägen auf die Handfläche gezüchtigt worden, worauf sich Stephen ganz zurecht beim Rektor beschwert hat und dadurch viel Mut bewies, denn die Strafe war absolut willkürlich. Schlimm genug, daß es damals in Irland und auch sonstwo überall die Prügelstrafe überhaupt gab! Ich hatte, nochmal apropos Schwein, einen Lehrer, Herrn Fabian, der es sicher bedauert hat, nicht prügeln zu dürfen. Er kam aus dem Osten, sprach sächsisch und besaß die Frechheit, sich bei meinen Eltern zu beschweren, weil ich ihn auf der Straße nicht gegrüßt hatte, angeblich, dabei habe ich wahrscheinlich nur darauf gewartet, daß er zuerst grüßt. Das war mutmaßlich im Jahr 1979, nicht etwa 1879! Und als ich eine Coladose die Einfahrt zur Mietshaustiefgarage runtergekickt habe und trotz der Aufforderung seiner Frau, diese einzusammeln, nichts dergleichen tat, kam der am Abend bei meinen Eltern vorbei. Die doofe Sau! Echt ma‘! War natürlich alles völlig harmlos – wenn der gewußt hätte, was ich sonst noch so alles angestellt habe! Kann ich aber jetzt nicht erzählen – ein Königreich für eine umweltschädigende Klimaanlage!

Fenster zum Hof

Der Nachteil von Bäumen im Hof ist eindeutig der, daß diese nicht nur Vögel anlocken, die schön singen, sondern auch solche, die ohne Übertreibung als Lärmterroristen bezeichnet werden müssen. Wer will schon jeden Morgen um fünf aus dem Schlaf gerissen werden, abgesehen von Alban Nikolai Herbst? Oder sich Ohrproppen reindrehen? Gibt es denn keine fiesen Blagen mehr, die mit Luftgewehren auf Tiere schießen? Nicht etwa, daß ich das gut finden würde, denn so wie Kinder nunmal sind, würden sie auch die schön trillilierenden Vögel abknallen, und das kann ja nun wirklich niemand wollen. Schon absurd, bei minus 20° Grad im Winter kann man bei offenem Fenster durchratzen, im Sommer fiep-fiep-fiep’s stundenlang. Das ist natürlich ein Luxusproblem, aber solange erwachsene Spielkinder mit ihrem milliardenteuren CERN-Spielzeug spielen und ohne jeden Nutzen Atome aufeinander zujagen dürfen, kann ich mich doch wohl noch aufregen über freche Viecher! Ein Hauptproblem der Menschheit wird übrigens heute in der Süddeutschen Zeitung benannt, das die Wissenschaft wirklich ernst nehmen sollte. Dort heißt es im Streiflicht: „Frauen wünschen sich bei der Wahl des Partners, dieser werde eines Tages so sein, wie sie ihn schon immer haben wollten. Männer hoffen, ihre Begleiterin werde bleiben, wie sie einmal war.“ Kümmert sich da jemand drum? Schließlich prallen da doch auch Welten aufeinander! Doch wie sagt schon Heraklit: „Der Weg hin und her ist ein und derselbe.“ Aber er sagt auch: „Mehr als sichtbare gilt unsichtbare Harmonie.“ Wohl war. Dazu kommt noch, daß zwar das Acta-Abkommen gescheitert ist, das Problem des Schutzes von geistigem Eigentum aber bleibt, trotz des weiterhin unzensierten Internets. Naja, irgendjemand wird sich schon darum kümmern, nach der Sommerpause.

Wie kam ich drauf? Ach ja, die Scheiß-Vögel. Und Lektorats-Aufträge kommen auch nicht genug rein, außerdem ist alle Welt im Urlaub, zum Problemevergessen! Doch das versuche ich jetzt auch mal, ich mach mir noch einen Kaffee, hock mich expressionistisch auf meinen Hochhocker und lese weiter im Porträt des Künstlers als junger Mann. Vielleicht mache ich ja sogar das Fenster auf, wenngleich um 12 Uhr wieder diese schiefen Kirchenglocken die Prenzlauer Berge beschallen werden und für ein paar Minuten diese Vögel übertönen, was natürlich überhaupt nix hilft. Inzwischen leben ja ohnehin mehr Tierarten in der Stadt als im Wald, und wenn im Jahr 2025 das Ökösystem unwiderruflich umkippt, das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, können wir sehen, wo wir bleiben. Ruhiger wird’s dann sicher nicht, doch wie sagt schon besagter Heraklit: „Wie ein wüst hingeschütteter Misthaufen ist die schönste vollkommenste Welt.“ In diesem Sinne …

Kommasetzung

Lektoriere ich fremde Texte, so ist fast immer die Kommasetzung wild und geheimnisvoll. Viele denken wohl, das sei nicht so wichtig und irgendwie langweilig. Spannend wird es in der Tat erst, wenn der Sinn davon abhängt, wie in diesem typischen Lehrer-Satz, quietschend an die Tafel geschrieben: „Thomas scheut die Öffentlichkeit nicht aber die Verantwortung.“ Setzen Sie das Komma an die richtige Stelle! Zum Glück hatte ich in der Schule nie deutsche Grammatik, denn so einfach ist das ja nicht, wenn man diesen Thomas nicht einmal kennt! Echt ma‘!

Geduld, nur Geduld!

Es gibt sie noch, diese Situationen, in denen mir nichts einfällt. Is‘ dann halt so. Kein Grund, nichts zu schreiben, vor allem wenn ich den Vorteil habe, es gleich als Ergebnis sehen zu können. Nur noch ein wenig Geduld, dann erscheint das hier auf zumindest meinem Bildschirm und der Potenz nach, also rein theoretisch, auf Millionen anderen. Ratzfatz geht das, Geduld ist da gänzlich unnötig. Michael Lentz schreibt in seinem Text Ich, anders. Eine Poetik der Schwelle (In: Textleben. S. 106): „Ich habe mit dem Schreiben keine Geduld, morgen schon könnte ich tot sein. Ein Buch in Angriff zu nehmen, das viele Jahre in Anspruch nehmen wird, ist mir grundsätzlich ein Graus, ich will den Kick unmittelbar sofort, und so sieht dann meine Literatur leider oft auch aus. Mein Trost ist, dass auch das langsame Schreiben eines Buches keine Garantie für sein Gelingen darstellt.“

Warum also mit viel Geduld Bücher schreiben? Um der Welt zu zeigen, was eine Harke ist? Ja, warum nicht. Abgesehen davon, daß das Schreiben niemals ein freiwilliger Akt sein kann, ist es natürlich auch mit Lust verbunden, das sollte man nicht vergessen. Lentz meint sicher genau das, wenn er in seinem Text davon spricht, Literatur habe eindeutig etwas mit sadomasochistischen Dispositionen zu tun (S.113). Dazu fällt mir natürlich eine Menge ein, aber jetzt habe ich ja schon etwas geschrieben, selbst wenn die Hälfte davon abgeschrieben ist. Eben fällt mir allerdings auch noch ein, daß ich ja eine Doppel-Nichtbegabung bin – ich kann also gut und gerne mal mit einer Kritzelei sagen, was Sache is‘, denn in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze.

Ruhe im Karton

Das war’s dann also gewesen, Ende der Fußball-Europameisterschaft. Endlich wieder Ruhe. Zurückgeblieben ist ein Gefühl der Enttäuschung, es gab wirklich nur wenig Herausragendes, wohingegen den Italienern Dank zu sagen ist, weil sie uns vor der unvermeidlichen Endspiel-Demütigung bewahrt haben. Wir hätten natürlich nicht 0 : 4 verloren, sondern standesgemäß 0 : 1, was aber im Endeffekt genau so klar gewesen wäre, weil die Spanier im Endspiel grandios gespielt haben. Das muß man neidlos anerkennen. Jetzt aber wieder zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben: wie bereits gestern gesagt, lese ich nun Ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce in der Neuübersetzung von Friedhelm Rathjen. Der Sommer ist gerettet!